手ぬぐいの染め方でここまで変わる!?用途に合った染め方を選ぶコツ

オリジナル手ぬぐいは、イベント、ノベルティ、記念品、販売用のグッズとして、幅広い場面で活用されています。

手ぬぐいの魅力を最大限に引き立てるためにはデザインが重要な要素ですが、実は染め方によって適した絵柄が異なります。そのため、オリジナル手ぬぐいを作成する際には適切な染め方を選定することが必要不可欠です。

そこで、本記事では、手ぬぐいの染め方の種類と目的に合わせて最適な方法を選ぶためのポイントを紹介します。手ぬぐいの魅力を最大限に引き立て、目的に合った染め方を見つけるためにもぜひ最後までご覧ください。

1.手ぬぐいの染め方による違いは?主要3種類をチェック!

手ぬぐいの染め方には、主に3つの方法があります。それぞれの特徴、適したデザイン、メリット・デメリットについて説明します。

1-1.プリント手ぬぐい

プリント手ぬぐいは、デザインを直接手ぬぐいに印刷する方法です。この方法は、多彩な色を使用でき、細かいデザインや多色刷りが可能で、複雑なカラーの印刷も容易です。また、制作期間が比較的短いため、急ぎのプロジェクトにも適しています。

適したデザイン

プリント手ぬぐいは、複雑なデザインや多彩な色を使用したデザインに向いています。細部まで印刷でき、デザインの表現力が豊かです。

メリット・デメリット

この方法のメリットは、多彩なカラーの印刷が可能で、デザインの表現力が高いことです。また、制作期間が比較的短く、急なプロジェクトにも対応できます。

一方で、染料が布の表面に存在し、時間と共に劣化しやすいため、印刷された部分は少し硬く、触り心地が他の方法と異なります。このため、本染め手ぬぐいのような温もりや特別な雰囲気を再現するのは難しい側面があります。

1-2.本染め手ぬぐい(注染)

本染め手ぬぐいは、職人が手作業で一枚一枚染め上げる伝統的な方法です。染料が手作業で布地に直接描かれ、生地の中に染み込みます。この方法により、裏表がなく、鮮やかな柄ができ、色褪せが少ない仕上がりになります。

適したデザイン

この方法は、大きな柄や単色のデザインに向いています。シンプルで風合いのある手ぬぐいが得られ、繊細なデザインが鮮明に表現されます。

メリット・デメリット

本染め手ぬぐいは手作業による温もりが感じられ、耐久性が高い特徴があります。使うほど風合いが向上し、色褪せが少ないのが特徴です。

ただし、細かいデザインや多彩な色を使用したデザインには向かず、制作に時間がかかる可能性があります。

1-3.反応染め手ぬぐい

反応染め手ぬぐいは、特別な反応染料を使用して本染めを行う方法です。この方法では、生地に液体染料と反応剤を染み込ませ、化学反応を利用して染色します。このプロセスにより、染料が生地の繊維に結びつき、耐久性が向上します。染料が生地の内部に入り込むため、色褪せが少なく、鮮明な柄が長く保たれます。

適したデザイン

反応染め手ぬぐいは、細かな線を持つデザインに対応可能です。緻密なデザインや細部の再現が得意で、鮮明な印刷が可能です。

メリット・デメリット

この方法の主なメリットは、細かいデザインを高品質に再現できることです。また、制作期間が比較的短く、ある程度の色指定も可能です。

反応染め手ぬぐいのデメリットは、最初は硬さを感じることがある点です。しかし、使い込むうちに柔らかくなり、この点は使い込むうちに解消されます。

2. 手ぬぐいをオーダーする際の注意点

手ぬぐいをオーダーする際には、染め方やデザインだけでなく、いくつかの注意点を考慮することが重要です。ここでは、手ぬぐいをオーダーする際の注意点を説明します。

2-1.予算を考える

手ぬぐいの制作費用は染め方やデザインによって異なります。どれくらいの費用を用意できるかを明確にしましょう。選択肢を比較し、予算内で最適な選択を見つけましょう。

2-2.納期を確認

手ぬぐいの制作にかかる時間も考慮すべきです。急いで必要な場合や特定の日付に合わせる必要がある場合、制作期間を確認しましょう。

2-3.最小発注数をチェック

手ぬぐいをオーダーする際、最低限何枚以上注文する必要があるかを確認しましょう。プロジェクトの規模に応じて数量を調整し、無駄を省きましょう。

2-4.サンプルのチェック

手ぬぐいの最終品質を確認するために、サンプルをチェックすることも重要です。サンプルを受け取り、実際の品質やデザインを確認し、必要な調整を行いましょう。サンプルは最終製品の品質を保証し、手ぬぐいが期待通りに仕上がることを確認する重要なステップです。

3.染め方ごとの制作事例をチェック

ここでは、手ぬぐいのさまざまな染め方に関する制作事例をご紹介します。それぞれの染め方法がどのようなデザインや用途に向いているかを具体的な事例を通じて探ってみましょう。

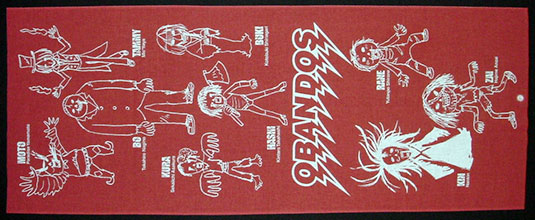

3-1.プリント手ぬぐいの制作事例

多彩な色と派手なデザインが特徴のプリント手ぬぐい。人物や動物の明るいイラスト、鮮やかなパターンが楽しさを演出します。多色刷り技術により、ディテールまで鮮明に表現されます。

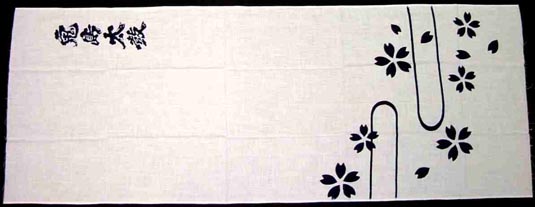

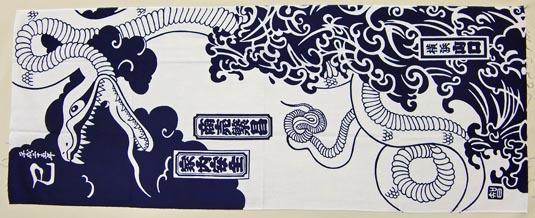

3-2.本染め手ぬぐい(注染)

職人の手仕事による暖かみがある本染め手ぬぐい(注染)。大胆で独特な柄と深い色調が特徴で、手ぬぐいを魅力的に彩ります。伝統的な花模様や文様が美しく表現され、使い込むほどに風合いが増します。

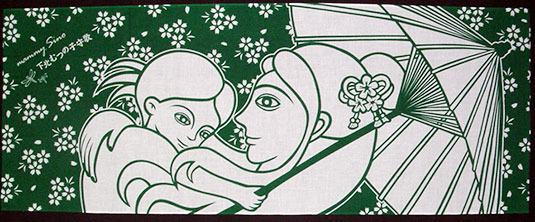

3-3.反応染め手ぬぐい

微細な線や複雑な模様が魅力の反応染め手ぬぐい。反応染料を使用して鮮やかな色彩と詳細なデザインが再現されています。微細なラインや複雑な模様を再現するのに適しており、カラーバリエーションも豊富です。

まとめ

今回は、手ぬぐいの魅力と染め方による違いについてご紹介しました。手ぬぐいの魅力を最大限に発揮するためには、デザインや用途に合わせた染め方を選ぶことが大切です。また、染め方やデザインだけでなく、いくつかの注意点を考慮することが重要です。

スズキネは100年以上にわたる歴史を誇り、国内で高品質な手ぬぐいを製造しています。スズキネの手ぬぐいは、完全国内生産で高品質な商品で、お客様の幅広いニーズに対応します。対面型の打ち合わせを重視し、実物サンプルを提供することで、お客様の要望に最適な手ぬぐいを提供します。まずは相談だけでもお気軽にご連絡ください。